【実体験】3Dモデリングで100万円稼いだ話|Blender×実寸モデリングで始めた副業戦略

- センスがなくても、地味でも稼げる。私がBlenderで100万円を稼いだ実体験を、包み隠さずお話します。

- アバターや小物の制作ではなく、主に建設・製造分野での3DCGの「イメージ図」

- 必要なのはセンスではなく、構造理解や丁寧な作業

- illustratorのような「プロ向けソフト」が浸透したように3Dツールも一般人が扱うようになる未来が来る

- センスが無いと諦めるより、メタバースで遊びつつ未来に備えよう

3Dモデリングで100万円以上稼ぎました。

「3DCGで食べていくには、特別な才能や圧倒的なクオリティが必要」

――そんな言葉をよく目にします。

確かに、以前は“アーティスト”という肩書を持つ一部の人たちのものだったかもしれません。

でも、思い出してみてください。

ひと昔前、IllustratorやPhotoshopといったAdobe製品も、プロのグラフィックデザイナーだけが使う特別なツールでした。

それが今や、企業の広報部門や学生まで、幅広い層に浸透しています。

3DCGもまた、同じ道をたどるのではないか?

私はそう思って、Blenderを手に取りました。

実際、私が収益を出しているのは、Vtuberのアバターや美少女キャラではなく、製品イメージや什器など、地に足のついた実用品のモデリングです。

必要だったのは、センスよりも、実物を理解する力・丁寧な作業・粘り強いリテイク対応。

「才能がないから無理」とあきらめる前に、この記事を読んでみてください。

もしかしたら、あなたの身近な仕事にも、3Dは入り込んでくるかもしれません。

……なんて語っていますが、最初はメタバースで遊んでただけです(笑)

でも、頭のどこかではずっと「これ、もっと広がるかもな」って思ってました。

どんなモデリングで稼いだのか?

私が扱っていたのは、よくあるキャラクターモデリングやアバター制作のような分野ではありません。

いわば「地味な」モデリング。実寸に基づいた製品や空間の“イメージ3D化”でした。

- 新しく企画されている製品の仮デザインを立体イメージ

- 展示会の什器レイアウト

- 成型した製品のイメージ

- 新製品の3Dを現状写真に合わせて加工して、設置イメージを作る

- 製品の開閉や回転中の動作を確認するためのイメージ図

上記のような「売るためのかっこいいビジュアル」を説明するために使う場合だったり。

- 製造部品の見た目や構成を分かりやすく確認するためのシンプルなモデル

- 製品を製作する協力会社へ送る資料としての3Dイメージ図

など、あくまで社内やクライアントとの共有・確認・提案のための“ラフ3D”も重宝されていました。

CADソフトを使うべきでは?と思われるかもしれませんが、3DCADは設計や製造に直結する専門的なツールで、ある程度仕様が固まってから使う前提です。

私が担当していたのは、まだお客さんとのやりとりが流動的な「営業段階」──つまりリテイクも多く、仕様も変わる可能性があるフェーズでした。

その段階で精密な設計をCADで行うのは、設計者・製造部門双方の時間を無駄にしてしまいますし、そこまでの正確さをクライアントが求めていないことも多いです。

「とりあえずイメージが共有できれば十分」

そんなケースでは、手軽に作れて修正も簡単なBlenderがベストだったのです。

コツは?大変なことは?

提出形式はイメージを画像データにしたり、線画にしたり、実際の写真に合成して出したり、アニメーションを付けて動画にしたり、用途により様々です。

私の場合は、成果物の送り先がメタバースに慣れ親しんだ方ではなく、一般の方です。

しかも、プログラマーやデザイナーといった方でもなく、officeソフトが使える……くらいの方が多いです。

また、自分の手でくるくると回転させられる3Dデータは、2D図面と比べはるかに実物の存在をイメージしやすい営業資料となります。

最近は3DCGのビューアーソフトもPCに標準装備されているので、FBXやGLBを送ったりもしますが、PCに詳しくない人でも手軽に見れるようにするため、3DデータをPowerPointに組み込んだりすることも増えました。

相手が扱いやすいデータで送るのがコツかなぁと思います。

大変な事は、営業段階で使う資料が多いため、リテイクがとにかく多い事。

寸法の変更なんて日常茶飯事です。

あとは、数年前に頓挫した計画が再び……なんてこともありました。

Blender初心者のうちは、ベベルなんてつけた日には……戻し方がわからず1から作っていたこともあります。

どうして3Dで稼げるようになったのか?

もともとは、3Dに関係のない営業部門に所属する事務スタッフでした。

小さな会社だったこともあり、いろいろな業務を任される立場。

「Illustratorで資料を作って」と言われればやるし、許諾が必要な事があれば役所や管轄事務所に連絡したり、もちろん普段の業務では見積書や仕入れのやり取りなんかをする……そんななんでも屋に近い感覚でした。

転機が訪れたのは、コロナ禍で会社が一時的にかなり暇になった頃です。

ある日、当時の部長からこう言われたのをよく覚えています。

「この先、誰を残して誰を切るかという話になるかもしれない。今のうちに、資格を取ったり何か勉強したりして、自分の価値を高めておいたほうがいいよ」

ショックでもありましたが、現実的な言葉でした。

そこで私は「3Dできます」と小さくアピールを始めます。

実際には趣味レベルで触ったことがある程度で、自信はありませんでしたが、黙っているよりはいいと思ったのです。

ただ、最初はあまり相手にされませんでした。

「それよりIllustrator覚えて」と返されて、業務の優先度としては3Dは後回しという扱い。

ところがある日、「こういうもの、3Dで形にできる?」と聞かれる機会がありました。

最初に「3D」を言い出した日から1年は経過していました。

チャンスだと思って挑戦してみると、思いのほかクライアントからの評判が良く、その後も「またお願い」と依頼が続きました。

気づけば、会社での役割の一部として3Dモデリングが定着していったのです。

3Dの仕事は時に残業になることもありましたが、自分としては好きなことだったのであまり苦ではなく、むしろ楽しんでいました。

その後、事情により会社を退職することになりましたが、ありがたいことに今でも個人として3Dの依頼をいただけています。

思いがけない道でしたが、今では確かな経験と収益になっています。

センス不要の3DCG

とはいえ、それくらい稼げるんだから言うてそこそこ色々出来るんでしょう?

と思われるかもしれないので、私の出来る事を説明したいと思います。

仕事で作ったものはお見せできないので、趣味のもの中心に……

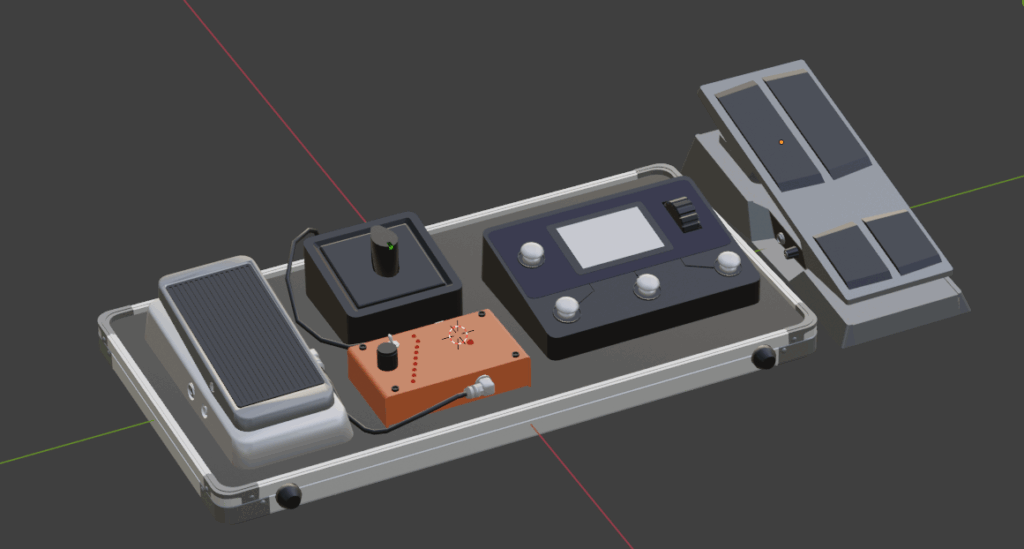

下の画像は2021年の7月頃に作ったギターのエフェクター類のモデリングです。

(こちらの場合はモデルとなる実際の製品の写真を元に作りました)

モデリング力的にはこの頃と今とあまり変わりありません。

皆さんは、「3Dのプロ」ですとこれを言われて出されたら、どう思いますか?

メタバースに慣れ親しんでる方なら、よく見かける程度の技術じゃないでしょうか。

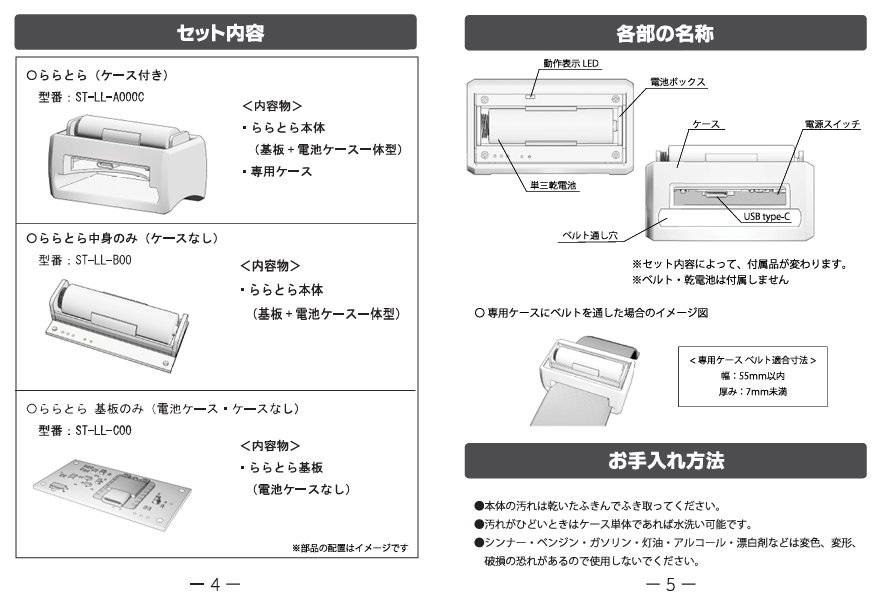

また、下の画像は、売り出し中のVRトラッカー「ららとら」のための取扱説明書の一部です。

3DCADで作ったケースのデータ、基板設計ソフトで作った基盤のデータは元々あり、0から作った電池・電池ケース・ベルト等を組み込んで線画風にしてあります。

実際の業務でも既製品(CADデータが配布されてたりするもの)を組み込んで、追加の必要な部品を作成して、製品の全体イメージ図を作ったりすることもあります。

出来る事はこれくらいで、「ウェイト」や「ボーン」などは全然わかりません。

Unityなんかも業務では使いません。

腕前も正直、いわゆる“3Dのプロ”と呼ばれるほどではありません。

モデリング、色付け、簡単なテクスチャ、簡単なアニメーションくらいで、Photoshopやillustratorも使いますが、プロには及びません。

でも、この範囲でも“仕事になる場面”があると知ってもらえたら嬉しいです。

私が取り組んでいるのは、実寸ベースの3Dモデリング。

ここで必要なのは、絵心や奇抜なアイディアではなく、構造への理解力、観察力、そして地味でも丁寧に再現する粘り強さです。

実際に、建築やインテリア、工業製品の世界では、3Dを使った資料や図の需要が高まっています。

たとえば「家の完成イメージ」や「製品の設置例」「イベントブースの見取り図」など、

2Dの図面より直感的に伝わるという理由で3Dが選ばれる場面がどんどん増えてきました。

3DCADの導入はコストがかかりますし、用途によっては無料の3DCGソフトが代用されていくと思います。

この流れは今後さらに加速するでしょう。

住宅の購入時に間取りを3Dで確認する、家具のレイアウトをバーチャルで試す、製品開発のアイデアを3Dで共有する――

こうしたやりとりはすでに一部では当たり前になっており、今後は一般企業や個人レベルにも広がっていくはずです。

昔、IllustratorやPhotoshopが「一部のデザイナーしか使わないプロ向けソフト」だった時代がありました。

それが今では、一般の会社や趣味の現場にまで広く浸透しています。

3Dツールも、それと同じように「使えて当然」のスキルになる日がきっと来ます。

「絵は描けないしセンスもない」と感じている人にこそ、3Dモデリングの可能性を知ってほしい。

再現力や丁寧な作業が武器になる分野が、ちゃんと存在しているということを。

そして、それは今この時からでも目指せる未来のスキルだということを!

今、ちょっとだけ動き出してみよう!

ネットを見ていると、本当にすごい人がたくさんいますよね。

技術力も、表現力も、まるで魔法みたいで、「自分なんかが……」って思ってしまうこともあるかもしれません。

中には「〇〇ができなきゃ話にならない」「このレベルでないと使い物にならない」なんて言う人もいて、心が折れそうになることもあると思います。

でも、それってその人が本気で技術に向き合ってる証拠なんですよね。

自分の腕に誇りを持っていて、クリエイターとして上を目指している人なんです。

だから、もしあなたが「自分もそうなりたい!」と思うなら、ぜひ本気で極めていけばいいと思います。

プロフェッショナルを目指す道も、ちゃんと開かれています。

でも、3Dの技術って、それだけじゃない。

「使いよう」でいろんな分野に役立つ道具にもなるんです。

リアルな寸法で作る、図面を元に形にする、現場に近いかたちでモノのイメージを伝える。

それって、芸術や創作だけじゃなくて、営業資料だったり、製造業のサンプルだったり、企画の提案にも使えるスキルなんですよ。

上を目指すこともできるし、実生活で頼られる“道具としての3D”にもなれる。

あなたがどんな道を選んでも、役立つ力になると私は思っています。

わたしもまだまだ模索中。これからも頑張ります!